|

コロナをきっかけに、働き方に関する常識が覆りました。これから働き方は、オフィスは、いったいどこに向かうのでしょうか? ACWでは、そんな疑問に向き合い、ニューノーマル時代のよりよい働き方に関する考察、 提案、事例、ニュースをこちらの『NNナビ』にて配信していきます。是非ご覧ください! |

今回はニューノーマル時代にふさわしい働き方と働く環境のカイゼン事例、株式会社三五様 「三五豊田技術センターR棟」をご紹介します。

このプロジェクトを推進された、株式会社三五様 技術部 白石幸恵様にインタビューしました。

また、コクヨマーケティング株式会社中部オフィス営業担当 加藤誠志郎、同設計担当 服部隆司も参加しました。

(聞き手ACW事務局 星野)

株式会社三五様は、グローバルな自動車部品メーカーです。とりわけ排気系部品は、国内外の自動車メーカーに高く評価されています。

https://sango.jp/

自動車業界には、「CASE※」の波が押し寄せ、今100年に一度と言われる大変革期を迎えています。

その中で「伝統を継承しつつ、変革を恐れない」を基本理念とする株式会社三五様は、働き方、働く環境の改革を始めています。

※「コネクテッド(Connected)」、「自動運転(Autonomous)」、「シェアリング(Shared & Services)」、

「電動化(Electric)」という4つの変化の頭文字を取って「CASE」と呼ばれています。

------------------------------------------------ <CONTENTS> --------------------------------------------------

【1】「はたナビPRO」で、課題がはっきり裏付けられました

【2】プロジェクトチーム主体の進め方を支援いただき、とても良かったです

【3】見えなかったものが、見えるようになりました

【4】今後も見直しを続けていきます

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

右上から(時計まわり)、服部(設計担当)、白石幸恵様(お客様)、加藤(営業担当)、星野(聞き手)

星野:白石さん、早速ですが白石さんの業務について教えていただけますか?

白石:技術部門に関わるプロジェクトのリノベーションに関わっています。今回のR棟プロジェクトでは、関係各部門から若手メンバー中心に参画してもらい、プロジェクトメンバーが主体となり、リノベーションを計画、実施しました。

星野:R棟リニューアルの背景や目的について、教えてください。

白石:元々開発部門は3か所に分散していました。自動車業界はご存知のように大変革期です。新しいものを生み出すには、このままではいけないというトップの強い思いがありました。

開発メンバーを一つにまとめコミュニケーションを高めるのが最大の狙いでした。

星野:営業の加藤さん、そのような時期にどのような提案をされましたか?

加藤:2018年夏に、株式会社トヨタエンタプライズ様より案件情報をいただきました。三五様には、トップの想いと同時に、ワーカーの課題意識を見える化することの重要性を提案しました。

そこで「はたナビPRO」を実施させていただくことになりました。

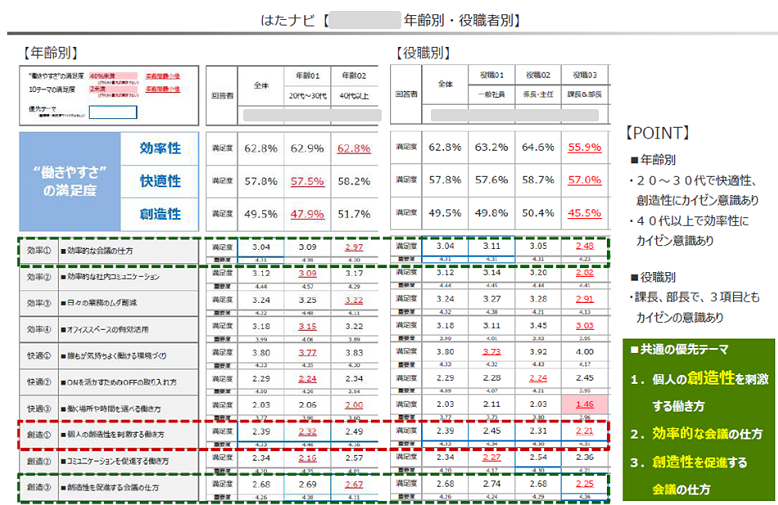

「はたナビPRO」の結果は以下のとおりです。

テーマ別では、「創造①個人の創造性を刺激する働き方」 が、最も大きな課題となりました。

このテーマについては、年齢では20代から30代、役職では部課長において特に満足度が低い傾向となりました。

また、特に満足度が低い設問は以下のとおりでした。

【28】組織を越えてノウハウを発信・吸収できる環境がある

【27】社内で誰がどんな業務をしてるかを知っている

【29】部門間のセクショナリズムが無く、互いに意見を言い合える

【55】オフィスのなかに気分転換しやすい場所がある

「はたナビPRO」診断結果のまとめ

星野:白石さん、この結果については、どのようにお感じになりましたか?

白石:本当に予想どおりの結果となりました。オフィスは昔ながらのレイアウトでしたし、会議は会議室にこもるカタチでした。部門を超えた横の連携などほとんどありませんでした。

課題がはっきりと裏付けられました。実は「今、本当にやる必要があるのか?」といった声もあり、気になっていましたが、改めて「働き方」を変える必要性を確信しました。

星野:2019年春に提案コンペになりました。結果は、コクヨグループを選定いただきました。本当にありがとうございます。選定された理由を教えていただいてもいいでしょうか?

白石:今回は3つの点でコクヨさんを評価し、選定させていただきました。

一つ目は、2フロア吹き抜けの階段(これは設計条件で決めていました)周辺の空間イメージがとても良かったことです。これなら働きやすくなりそうだと感じました。

二つ目は、「はたナビPRO」で課題が明確だったこと。ここから解決策を提案されているので、流れがとてもわかりやすかったことです。

三つ目は、実はこれが結構大きかったのですが、今後の進め方が御社の一方的な提案では無かったことです。我々プロジェクトメンバー主体で計画を進められるよう、

それを補佐、支援していただく提案をしていただけたことです。

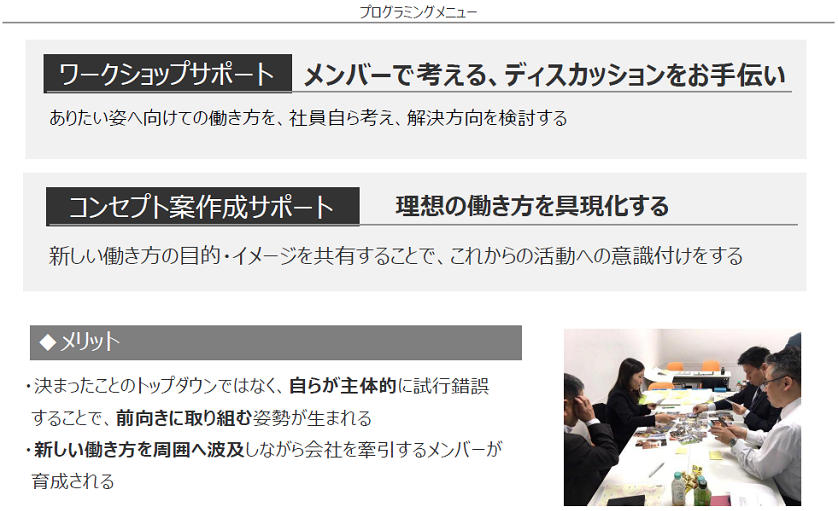

現場(プロジェクトメンバー)主導で、コクヨは支援に徹する提案を実施

星野:服部さん、設計者としてはとてもありがたいお話ですね。狙い通りでしたか?

服部:コンぺ後の進め方については、プロジェクトメンバーの皆さんを支援する形でコンセプトやプランを決める「ワークショップ」を提案しました。とてもいい評価をしていただき感謝しています。

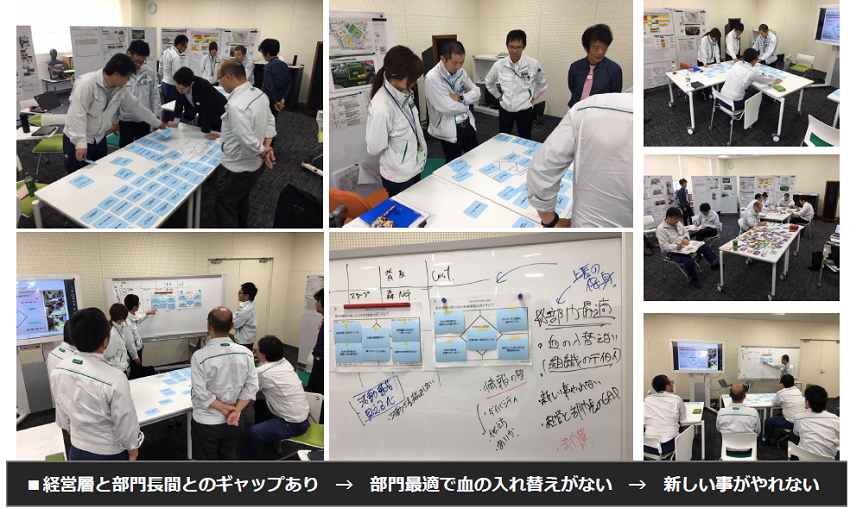

星野:実際にこの進め方、「ワークショップ」などはいかがだったでしょうか?

白石:「ワークショップ」では同じ会社でも知らない者同士が知り合い、意見を言い合えるいい場となりました。また、オフィス見学もさせていただき、進んだ事例を知ることができました。

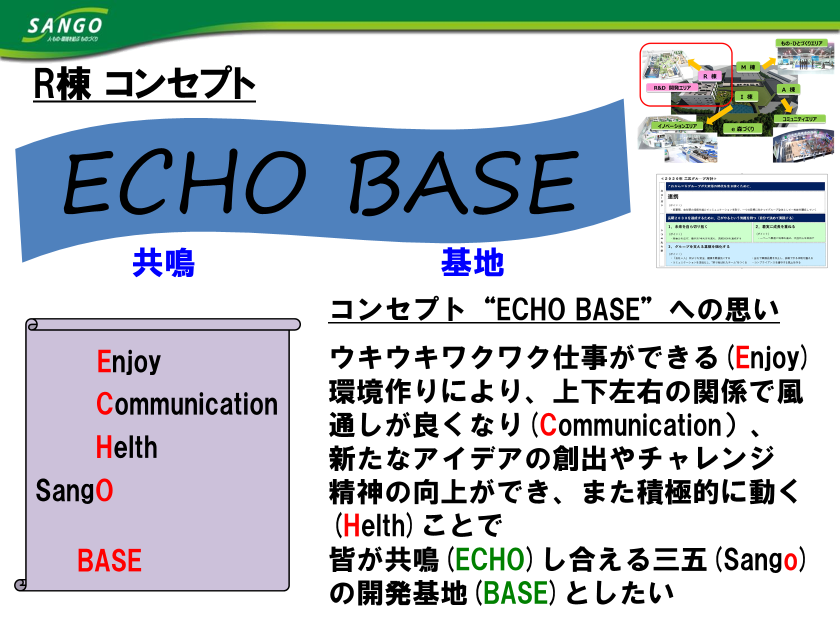

コンセプトを考え、「ECHO BASE」という新オフィスのコンセプトも生れました。いろんな意見がカタチ(オフィスプラン)になっていきました。とても良かったです。

「ワークショップ」のシーン:知らない者同士が知り合い、意見を言い合える場ができた

新オフィスのコンセプト:共鳴しあいながら新しい仕事を生み出す基地

星野:いいお話ありがとうございます。逆に計画を進める上での苦労はありましたか?

白石:働き方が大きく変化するため、反対意見もありました。若手は賛成派でしたが、やはり保守的な考え方もありました。

全面的にフリーアドレスを導入する計画でしたが、グループアドレスに変更するなど、着地点を見つけていきました。

星野:では実際に出来上がったオフィスのポイントを説明いただけますか?

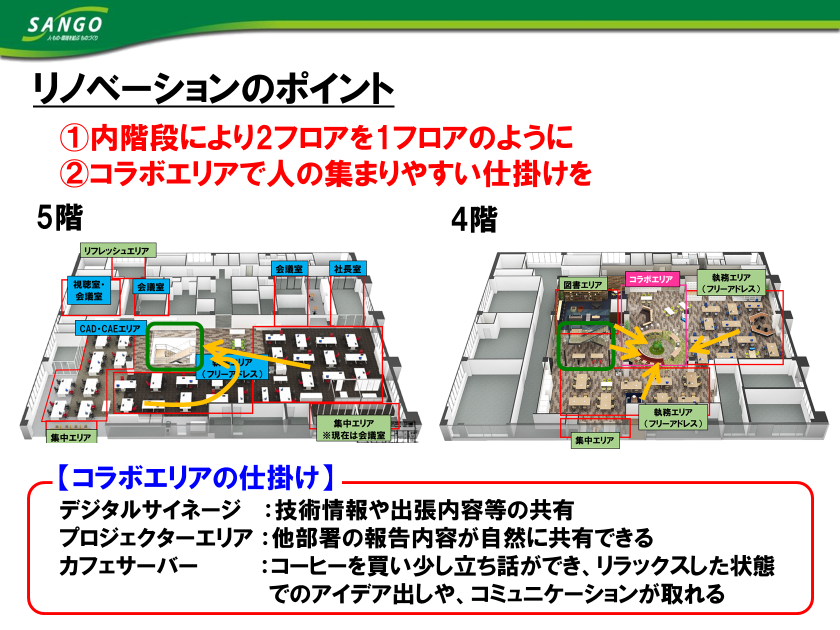

白石:2フロアを中階段でつなぎ、2フロアを1フロアのように一体で使えるようにしました。階段周辺に人が集まりやすい場、共有エリアを用意しました。

コラボレーションエリアや図書エリア、プロジェクターエリアなどです。また情報発信のデジタルサイネージやカフエサーバーなど様々な仕掛け(ツール)を用意しました。

リノベーションのポイント:2フロアを一体化し、人が集う仕掛けをつくりました

星野:いよいよ実際に新しいオフィスができあがりました。働き方は変化しましたか?

白石:はじめはそんなエリアいらないという声もあった共有エリアですが、よく利用しています。

コラボエリアでは、よく図面を拡げた打合せが行われています。この高さが図面も見やすいようです。

図書エリアでは、集中して仕事しているシーンをよく見かけます。

プロジェクターエリアは、とてもよく利用しています。オープンな会議やプレゼンなど、当初は想像できなかったのですが、会議の仕方が大きく変わりました。

今まで隣は何をやっているか、全く見えなかったものが、見えるようになりました。

これらの共有エリアが、人と人の交流を大きく変えています。ここでの会話がきっかけとなり、仕事に拡がりが生れることを期待しています。

上下2フロアをつなげる吹き抜けの階段:人と人が行き交います

コラボエリア:図面を拡げた打合せが頻繁に行われています

図書エリア:集中する人が良く利用しています。新しい出会いも

プロジェクターエリア:オープンなので誰もが参加しやすい。隣が何をやっているか見えるようになりました

星野:本当に良かったです。課題とか気になっていることはありませんか?

白石:コロナ禍でWEB会議が増えたことです。計画はコロナ前でしたので、十分な対策ができていません。

特に音問題を解決する必要があります。また、WEB会議用の会議室が不足しています。

星野:オフィスは生きものです。これで完成ということはありませんので、常に課題を見つけ解決していく必要がありますね。

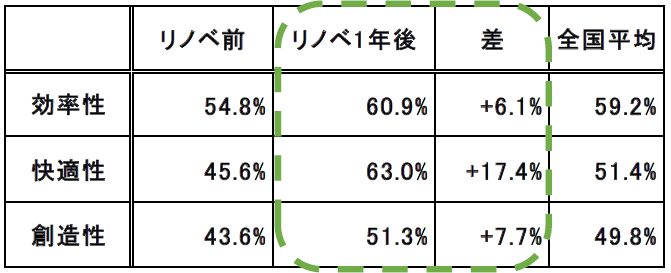

白石:大きなプロジェクトを一旦終えましたが、プロジェクトチームは継続していきます。「はたナビPRO」をリノベ後にも行い、効果を確認することができました。

今後も定期的にチェックし、引き続き見直しをしていきたいと思います。

「はたナビPRO」診断結果 ビフォーアフター

オフィス改善の「意見ボード」

星野:最後になりますが、営業の加藤、設計の服部に一言いただけるとありがたいです。

白石:いろいろご支援いただき、感謝しています。会社の方針が二度三度変わる場面があり、ご迷惑をおかけしました。

それでも、「いいオフィスづくりをする」 という信念は、常にぶれずにお応えいただきました。ありがとうございました。

星野、加藤、服部:本日は本当に貴重なお話をいただき、改めて御礼申し上げます。今後ともお困りごとは何でも遠慮なくご相談ください。ありがとうございました。

●編集後記

白石様には、どんな質問にもサクサクわかりやすく、お答えいただきました。働く環境、働き方を変えることは、とても大きなエネルギーがいります。

そんな中で若手の白石さんが、このプロジェクトをまとめあげられたことは、本当に驚きでした。

文中のワークショップや経営陣との調整以外にも、入居部門へのアンケートや説明調整、総務や情報システムなど関係部門との調整、

我々含め外注業者との調整など多くの困難を乗り越えて、リノベーションを実現されました。

そのような活動の一部をご支援できたことで、コクヨチームも評価いただけました。

「働き方提案」とは、お客様の立場に立った働く環境、働き方を変えるお手伝いがどれだけできるかだと、改めて感じました。

会員様からのお声もお待ちしておりますので、ぜひ下のアンケートからご意見・ご感想をお寄せください。

ありがとうございました。

NNナビのバックナンバーはこちら